+49 (0) 3991 1537-0

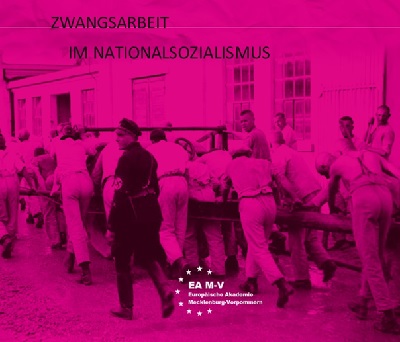

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Bei diesem Projekt geht es im Wesentlichen um das Beispiel der Mecklenburger Metallwarenfabrik (MEMEFA). Als ein in Waren (Müritz) ansässiger Rüstungsbetrieb hatte die MEMEFA einen enormen Einfluss auf die Stadtentwicklung. Gleichsam beschäftigte sie aber auch im großen Stil Zwangsarbeiter*innen aus verschiedenen Herkunftsgebieten – zum Teil unter menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen. Heute ist diese Geschichte – wie in vielen anderen Regionen auch – fast gänzlich vergessen. Um es Multiplikator*innen zu ermöglichen, derartige Beispiele aus der Regionalgeschichte möglichst unkompliziert in den Unterricht zu integrieren, sollen dieses Projekt, und die unten verlinkte Broschüre, dabei helfen, das Beispiel der NS-Zwangsarbeit an der MEMEFA didaktisch aufzubereiten, und somit einen Rahmen für andere austauschbare regionale Beispiele zu schaffen. Die Informationen in diesem Projekt, und das gewählte Beispiel der MEMEFA, geben dabei vor, wie die lokale Geschichte in passenden Aufgaben umgesetzt, und welche Grundlagen und Informationen durch die jeweiligen Multiplikator*innen erarbeitet werden sollten, um ein eigenes regionales Beispiel in die methodische Struktur die Unterrichtsbroschüre zu integrieren.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Akademie ist die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und den Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Mit Unterstützung des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH über Mittel des Kinder- und Jugendplan des Bundes sowie Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern organisiert die Akademie Fahrten an Orte der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus nach Polen und andere Länder. Die angebotenen Gedenkstättenfahrten haben in der Regel einen zeitlichen Rahmen von 5 bis 6 Tagen und richten sich vorrangig an Jugendliche und junge Erwachsene. Neben geführten Besuchen an Gedenkorten bieten die Angebote immer auch ein Rahmenprogramm, bei dem die Teilnehmenden durch Fachkräfte betreut werden. Pädagogisches Ziel ist es, den Teilnehmenden die Verbrechen des Nationalsozialismus und des Holocaust bzw. Shoa näher zu bringen, ohne sie dabei emotional zu überfordern. Neben weiterführenden Workshops und Zeitzeugengesprächen gibt es dazu immer auch ausreichend Raum für Gespräche im Zusammenhang mit Vorbereitungs- und Reflexionsrunden, in denen die Jugendlichen Gelegenheit erhalten, ihre Eindrücke und Erfahrungen durch das Gespräch zu verarbeiten. Auf diese Weise können nachhaltige Effekte hinsichtlich der Aufklärung der Teilnehmenden erzielt werden.

Beispielprogramm für Auschwitz